Religions et mondialisation : exils, expansions, résistances

RIGAL-CELLARD (Bernadette)

2010, Broché, 16 x 24, 422 p

ISBN 978-2-86781-641-3 [Code cde 995]

Si la mondialisation est souvent débattue, on ne parle guère de son impact sur les religions. Ce livre démontre à quel point pourtant les deux phénomènes sont indissociables et se renforcent mutuellement. Les échanges commerciaux en réseaux planétaires et les flux migratoires multiples facilitent la diffusion des religions dans le monde et celles-ci accélèrent en retour les processus économiques et politiques de la mondialisation.

Sont analysées ici les stratégies de conquête de réseaux intensément évangélisateurs (ceux du bouddhisme, de l’islam, du pentecôtisme), ainsi que les tensions suscitées par leur implantation et leurs méthodes, et l’habileté de groupes ésotériques (Rose-Croix, théosophes, suiveurs de Guénon) à se couler dans la mondialisation. A contrario, on observera les résistances à cette frénésie de communautés cultivant un fort nationalisme (néo-païens, shintoistes).

Sur cet échiquier, une grande place est accordée à la France. Plusieurs communautés immigrées tissent des rapports avec leurs voisins en perpétuant la religion de leurs ancêtres : Russes orthodoxes en Savoie, Chaldéens et Sikhs en banlieue parisienne. Nombreux sont ceux qui, tels les Africains chrétiens, tentent de se repérer dans une société qui aurait perdu le christianisme qu’elle leur a enseigné. Tous ces apports transforment le pays en un intense laboratoire de recompositions religieuses et identitaires et stimulent l’économie du spirituel, et l’économie en général, à l’instar de ce qui se passe dans le reste du monde.

Cet ouvrage est le fruit des travaux d’une équipe internationale de chercheurs rassemblés autour de la thématique « Mondialisation, migrations et mutations du champ religieux », sous la direction de Bernadette Rigal-Cellard, spécialiste des religions nord-américaines et de leur expansion. Elle dirige le Master Religions et Sociétés de l’Université de Bordeaux 3.

Fiche et bon de commande sur le site des Presses Universitaires de Bordeaux

Publié par le laboratoire Climas, cet ouvrage collectif explore dans ses chapitres la notion de "réserve" sous toutes ses formes et dans tous ses paradoxes, dans les cultures du monde anglophone. Cette notion convoque avec elle creux et plein, manque et excès, absence et présence. Le non-dit, l'innomable, le hors-champ, la retenue, le secret, le passif emmagasiné dans l'histoire du langage, des histoires, des formes artistiques sont autant de lieux, de foisonnements dont les auteurs analysent le fonctionnement, les formes et les modes, en un mot la façon dont ils renseignent l'oeuvre dont ils font, paradoxalement, partie intégrante. Cet ouvrage montre que la réserve est un carrefour critique à partir duquel envisager des entrelacs dans lesquels viennent se prendre la pensée et la pratique artistique.

Publié par le laboratoire Climas, cet ouvrage collectif explore dans ses chapitres la notion de "réserve" sous toutes ses formes et dans tous ses paradoxes, dans les cultures du monde anglophone. Cette notion convoque avec elle creux et plein, manque et excès, absence et présence. Le non-dit, l'innomable, le hors-champ, la retenue, le secret, le passif emmagasiné dans l'histoire du langage, des histoires, des formes artistiques sont autant de lieux, de foisonnements dont les auteurs analysent le fonctionnement, les formes et les modes, en un mot la façon dont ils renseignent l'oeuvre dont ils font, paradoxalement, partie intégrante. Cet ouvrage montre que la réserve est un carrefour critique à partir duquel envisager des entrelacs dans lesquels viennent se prendre la pensée et la pratique artistique.

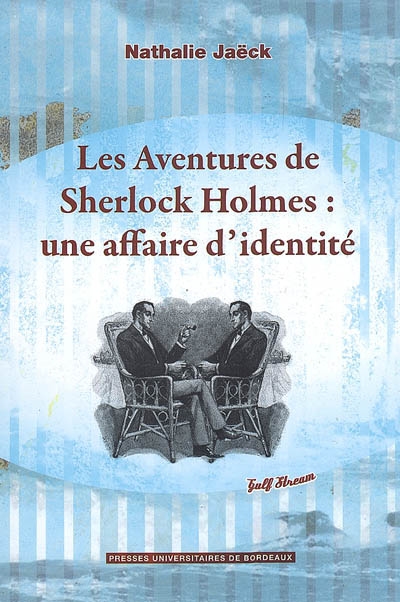

L'identité selon Holmes

L'identité selon Holmes